黄土高原上有一种独特的地貌景观叫丹霞地貌,远看山体赤红,景色别致。宁夏南部六盘山余脉的须弥山上,就分布着典型的丹霞地貌,这处丹霞地貌上至今还保存有1500年前的石窟群。

须弥山石窟营造时期起于北魏,经历了西魏、北周、隋、唐五个时期,此后宋、西夏、明、清等朝代均有不同程度的营造和佛教经营活动。

不过,距今已有1500余年的须弥山石窟因岩石成分的特殊性,遇水遇湿极易风化、剥落,多种类型并存的病害也给石窟保护带来诸多难题。千年石窟如何永存,丝路文明的印记又如何完整保留下来呢?

近日,澎湃新闻记者跟随国务院新闻办公室组织的“感知幸福中国行”主题参访活动走进宁夏,采访了解到须弥山石窟主体窟区的全面调查、测绘以及数字化工作已基本完成,详细考古报告正陆续出版。须弥山石窟大佛楼区、相国寺区的相关修缮研究勘察项目即将完成,之后将上报国家文物局审批。圆光寺区部分洞窟本体修缮前期勘察研究项目也已上报立项计划。

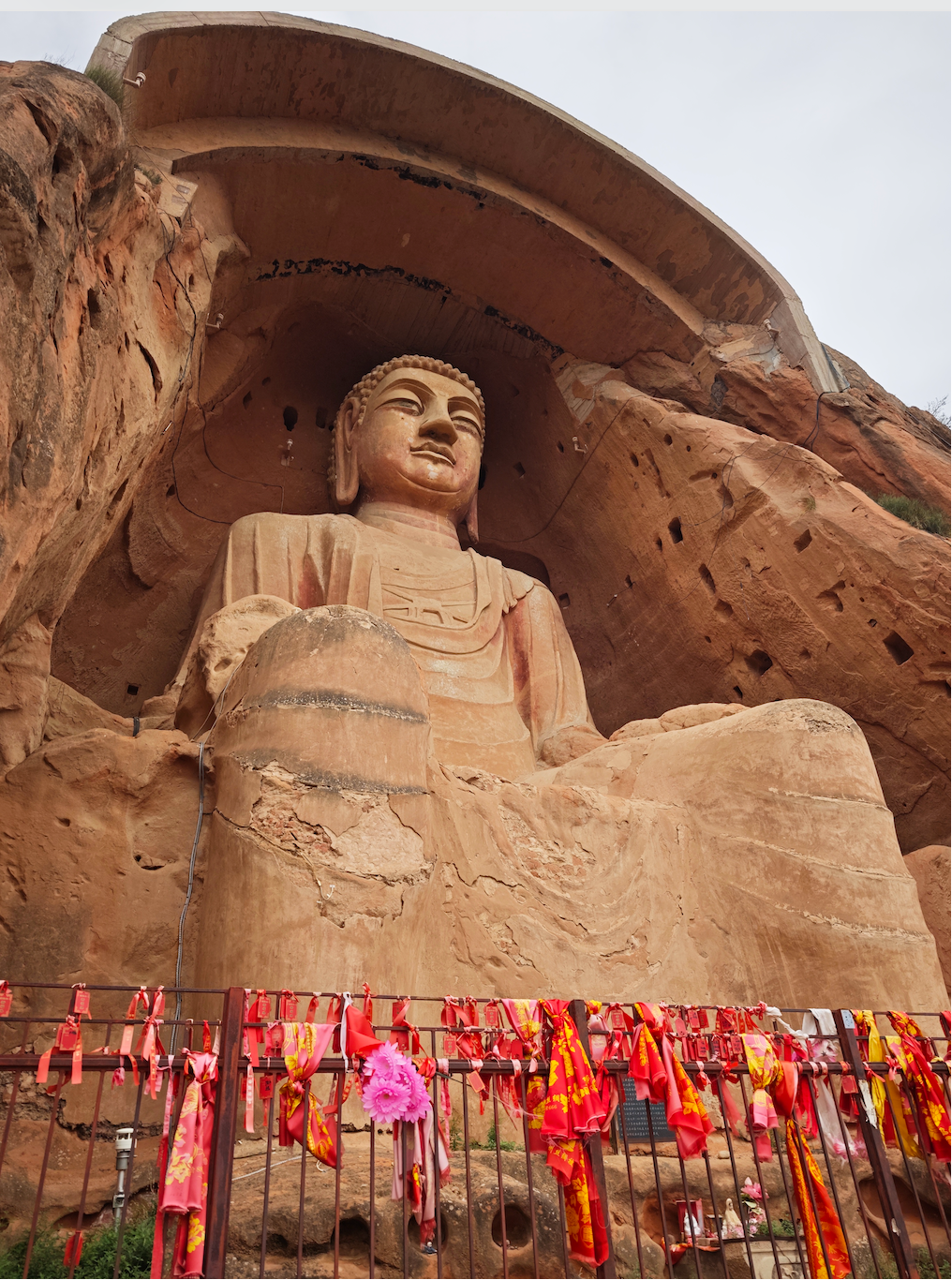

须弥山石窟弥勒坐佛,高达20.6米,高度仅次于四川乐山大佛。坐佛双手毁于1920年海原大地震。本文图除注明外均由澎湃新闻记者 高宇婷 摄

历时5年完成须弥山石窟主体部分的调查测绘工作

须弥山石窟位于宁夏固原市原州区西北部,距离固原市区约55公里。须弥山上有一尊刻于唐代的弥勒坐佛,高达20.6米。除去这尊极富代表性的弥勒坐佛,在须弥山南北长约2公里、东西宽约340米的诸峰崖壁上还分布着151个洞窟和千余尊造像,他们共同构成须弥山石窟群。1982年,须弥山石窟被国务院公布为第二批全国重点文物保护单位。

这里的石窟最早开凿于北魏时期,此后西魏、北周、隋、唐等朝代均有开窟造像,距今已有1500多年的历史。2020年出版的《须弥山石窟考古报告(圆光寺区)》一书中介绍,根据编号洞窟在须弥山诸峰自然分布的特点,须弥山石窟区划为八个单元,分别是大佛楼区(1~5 窟,第一峰)、子孙宫区(6~39 窟,第二峰)、圆光寺区(40~50 窟,第三峰)、相国寺区(51~103 窟,第四峰)、桃花洞区(104~108 窟,桃花沟深处)、松树洼区(109~118 窟)、三个窑区(119~125 窟)和黑石沟区(126~132 窟)。其中前五区,临河当道,朝阳面谷,洞窟相对密集,为须弥山石窟群的主体。

宁夏文物考古研究所(以下简称“考古所”)文博馆员王宇的主要研究方向之一便是宁夏石窟寺。

2012年,王宇刚到考古所工作不久,便接到了和浙江大学文化遗产研究院、固原市原州区须弥山石窟文物管理所联合进行须弥山石窟考古调查的任务。“2012-2014年调查了须弥山石窟圆光寺区,2015年调查了子孙宫区与大佛楼区,2016年调查了相国寺区的一部分。”王宇提到,这次调查是自1982年以来,针对须弥山石窟所做的第三次全面调查,调查厘清了须弥山石窟全部分区与洞窟的位置、分布规律,并对大佛楼区、子孙宫区、圆光寺区全部,相国寺区第51-57窟进行了全面、详细的数字化调查。“包括那些在山上看到的台阶、脚窝都没有落下,并全部完成了数字化采集。”

这次调查工作探明须弥山石窟群存在洞窟共151个,其中具独立编号的洞窟132个,编为附窟的洞窟19个。王宇提到,经详细而漫长的资料整理工作,并经反复研讨、核校,2020年,《须弥山石窟考古报告(圆光寺区)》正式出版(以下简称《考古报告》),报告“全面、客观、真实记录,特别是精确测量”了圆光寺区的所有石窟,报告的体例、编写方法和内容也得到了学界充分的认可。

“相国寺区的考古报告也正在整理当中。”王宇说,《须弥山石窟考古报告·相国寺区及周边洞窟》计划于今年年底出版。石窟寺的研究工作量大、难度高,将全部调查结果整理成内容详实、体例严谨的报告需要投入大量的精力和时间。《考古报告》中还提到,这次精确测量要求严苛,“要达到一旦石窟寺全部毁废后,能根据记录恢复石窟寺之原貌”的程度。目前已出版与计划出版的《考古报告》涵盖了须弥山石窟较为核心、受关注较多的重要区域,但还有大半区域有待进一步调查、编写与发表。其他区域的考古报告计划于2035年前完成。

须弥山石窟是中国西北地区重要的石窟群之一。固原是丝绸之路东段北道的必经之地,而丝绸之路上至今还保留有为数不少的石窟寺,位于固原市原州区的须弥山石窟则是其中的重要代表。王宇提到,佛教自南北朝时传入中国,在北魏时期得到充分发展,形成了较为鲜明的中国化佛教石窟、造像风格,这种新的风格和石窟寺营建模式又从中原腹地扩散开来,影响了全国各地石窟寺。须弥山石窟就是在这一发展过程中应运而生的。

宁夏文史专家薛正昌也提到,须弥山石窟地处丝路要冲,石窟造像以北魏、北周至唐代造像为主,造像艺术风格融合了东西多元文化元素,是须弥山石窟佛造像的精华所在,较完整地再现了佛教石窟艺术中国化的演变过程。

王宇回忆,2012年至2016年对须弥山石窟全面调查的过程中,调查团队已经发现须弥山石窟的保护工作刻不容缓。比如高达20.6米的弥勒坐佛,最大的损害来自日照和风化。此外还有动物侵蚀,如大佛鼻子下方的燕子窝、微生物苔藓对大佛的侵蚀等。现在站在须弥山大佛脚下,还能看到大佛右膝下方有泥皮剥落。

不过相对露天的大佛而言,洞窟保护面临更多困难。王宇介绍,须弥山石窟中的一些佛造像漫漶情况也比较严重,佛像头部五官、身体细节、佛像手中所持之物等有很多已经模糊不清、难以分辨。一方面和洞窟内水害、风化的侵蚀有关,另外也和须弥山的地质环境有关。须弥山山体由白垩系砂岩、泥岩、泥灰岩和第三系砂岩、砂砾岩构成。“这种岩石的特点就是易于雕刻,容易利用简单的工具雕刻塑形,但缺点是很容易被风化与水害侵蚀。”王宇说。

澎湃新闻记者还注意到《考古报告》中有一段记述,显示了调查人员在须弥山进行田野工作的两年间,亲历了须弥山烈风、大雨对石窟的危害。“2012年4月开始的第一次田野工作,对须弥山的烈风印象极深。2013年6、7月第二次田野工作期间,须弥山地区多次暴雨。6月20日开始的雨持续了三天。7月8日开始的雨则延续了近一周,13日晨上山查看雨后洞窟情况时,发现全部洞窟的北壁都呈渗水状,其余各壁湿气严重。进一步证实不断渗水是洞窟北壁保存状况最差的客观原因。”

《考古报告》中还写道:“第45窟附窟窟外崖壁上的水道流水如瀑布,第49窟新建窟檐和第45、46窟窟檐与岩体连接处均漏水严重。从第45窟窟顶前坡通第44窟的残洞,随雨水下漏很多红泥砂土;第45窟残损最严重的右壁和后壁交界处,又坍落很多的岩体,落地成粉。第45窟附窟右下角的水窖,积水过半,晴后逐渐渗漏入下层第47、48窟窟顶和后壁。洞窟内凡留存后期重装草泥的地方或是整修工程中用水泥封护的部位都比较干燥,风化相对较轻。圆光寺区洞窟的风化状况是须弥山石窟群的缩影,须弥山石窟的保护已成了必须面对的当务之急。首要的第45窟附窟水窖必须设法立刻断流,第45与第44窟间的残洞应尽快封堵。”

相国寺、圆光寺等重点区域修复的前期勘察工作已全面铺开

至今已有1500余年的须弥山石窟在保护方面面临不少挑战,洞窟水害也是石窟寺保护面临的最大难题之一。再加上近年来固原地区生态环境持续改善,夏季降雨增多,也给须弥山石窟的保护带来难题。

圆光寺区第46窟,开凿于北周时期,能看到佛像面部漫漶情况。须弥山石窟曾有汉藏僧人共同经营寺庙的历史。王宇提到,第45、46两窟中心柱正壁佛像其佛衣以及佛像面相、头髻所呈现的风格与洞窟内其他北周时期的造像风格的差异,尤其是佛衣不同于北周时期佛衣,也不同于汉传佛教传统,具有藏传佛教因素特征,这一现象体现出汉藏不同佛教文化共存于须弥山石窟的事实。

1984年至今,国家已多次对须弥山石窟进行修缮。如对须弥山石窟的相国寺区、子孙宫区、圆光寺区等重点区域进行过仿古寺院院落修建、仿古洞窟窟檐复原修建,1号、48号、50号、51号石窟中受损严重的珍贵壁画造像进行过保护修复等。

宁夏文旅厅文物保护与考古处相关负责人告诉澎湃新闻记者,近年来国家对石窟寺的保护越发重视,宁夏也从2020年起逐步开启了须弥山石窟诸多修复工作。

2020年开启的须弥山石窟检修工作是自1984年以来的第二次检修。一位石窟寺保护方面的专业人士告诉澎湃新闻记者,之所以时隔三十年才重启检修工作,一方面是石窟寺保护与研究难度大,宁夏缺乏相关方面的专业人才。

前述专业人士提到,比如研究石窟寺,除去以考古类型学为基础所做的时代、文化因素和分期研究,还要从石窟的建筑特征、历史地理、文化传播、中西文化交流等多种角度展开探讨。佛教史、艺术史,还有石窟寺内的碑刻和固原方志等都是石窟寺研究的基础,在这些基础上再探讨佛教石窟寺传播过程、经营历史和模式以及汉传、藏传佛教在固原地区产生的相互交流与影响,东西方文化的密切交融与碰撞。所涉领域诸多,研究保护工作也绝非一朝一夕之事。此外,国家对于石窟寺的保护、修复工作要求也越来越严谨、科学。如果没有修复能力,保持原样才是最好的方法。

宁夏文旅厅文物保护与考古处相关负责人介绍,2020年起,宁夏开始对石窟寺所在地的天气、地质等情况进行了详细的调查研究,比如地下水、缝隙渗水等水源影响的病害发展变化等,仔细勘察大佛及石窟的病害问题后,制定修复计划上报国家文物局审批。

如相国寺区51窟是北周时期营造的一座中心柱窟,有“须弥之光”之称,佛造像最为精美。“这个窟始凿于北周时期,但没开凿完,只完成了窟形和部分佛龛、造像的雕刻,随后隋、唐时期的经营者在这一石窟内进一步开龛造像,才终于使第51窟成为一处完整的石窟,也正因为如此,它包含了丰富的考古信息,成为须弥山石窟最重要的石窟之一。究其在北周时期中途停工原因,可能是与周武帝毁佛事件有直接关系。”王宇说。

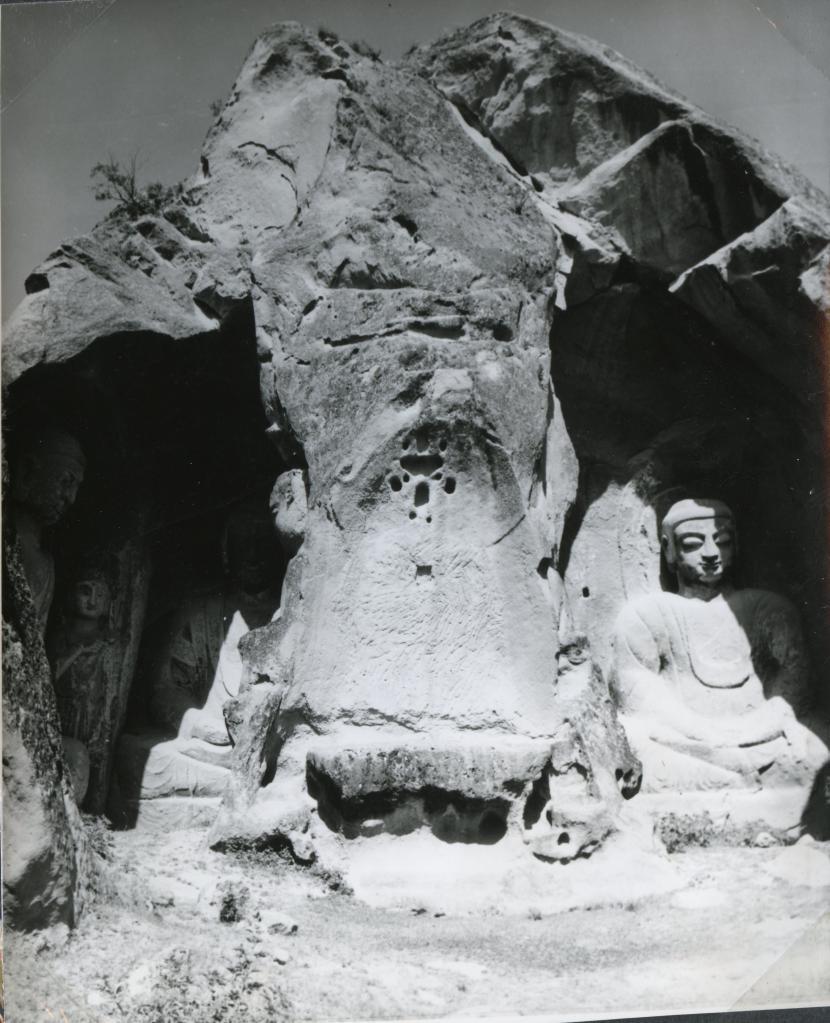

1920年海原大地震后,须弥山石窟大佛及一些大型洞窟毁坏严重。图为上世纪六十年代拍摄的须弥山石窟51窟,窟门已经崩塌,主室及中心柱窟裸露在外。受访者供图

佛造像最为精美的51窟曾因地震损毁严重,1986年国家对51窟进行过修复。目前51窟洞窟内的水害等病害治理工作勘察研究报告已完成。

前述宁夏文旅厅文物保护与考古处相关负责人介绍,须弥山大佛窟第5窟窟檐加固和相国寺区域石窟水害治理前期勘察研究工作,已于2021年开启。借助监测设备,通过三年的数据收集分析,得出5号窟窟檐受环境天气影响的病害发展变化、承载能力等数据信息,进行综合评估分析。同时借助监测设备,通过三年的数据收集分析,得出相国寺区域石窟受雨水、地下水、缝隙渗水等水源影响的病害发展变化、变化速率及其作用方式程度,为开展石窟寺水害治理提供科学的数据支撑。

目前须弥山大佛楼区、圆光寺区44号至49号窟,以及相国寺区(51号窟为代表)的修复工作都在推进中。具体来看,大佛本体病害形态、病害发展变化、修缮材料试验等研究勘察项目将于今年年底完成,之后将制定修复计划上报国家文物局审批。相国寺区水害治理和大佛坐像即5号窟窟檐加固的保护措施和路径,设计团队正根据专家意见完善保护方案,年内上报国家文物局立项审批保护项目。圆光寺区44号至49号窟本体修缮前期勘察研究项目已上报立项计划。

除此之外,须弥山石窟25窟壁画保护修缮已于2024年经国家文物局批复立项,目前勘察研究及方案编制中。须弥山石窟保护规划修编(2022-2035)工作已经完成,已按照国家文物局要求进行修改,目前正在组织评审,待审批通过后按程序报自治区人民政府予以公布。

转载请注明来自夏犹清建筑装饰,本文标题:《须弥山石窟:主体区考古调查基本完成,修复项目待审批》

京ICP备2025104030号-2

京ICP备2025104030号-2

还没有评论,来说两句吧...