【编者按】在希特勒统治下的欧洲,德国最优秀的思想家们在想什么?哲学在暴政面前真的毫无作为吗?英国作家和思想史学者莱斯利·张伯伦研究了韦伯、阿多诺等十几位哲学家的经历后发现,即使在最黑暗的年代里,他们仍在守护人性的光辉,重新思考理性、技术与人的关系,努力在废墟中寻找重建人类尊严的方式。这种思想上的坚持,就是对极权最有力的反抗。本文摘自《黑暗时代的哲学家》第三章中的“应该如何理解技术”一节。澎湃新闻经浦睿文化授权刊发。

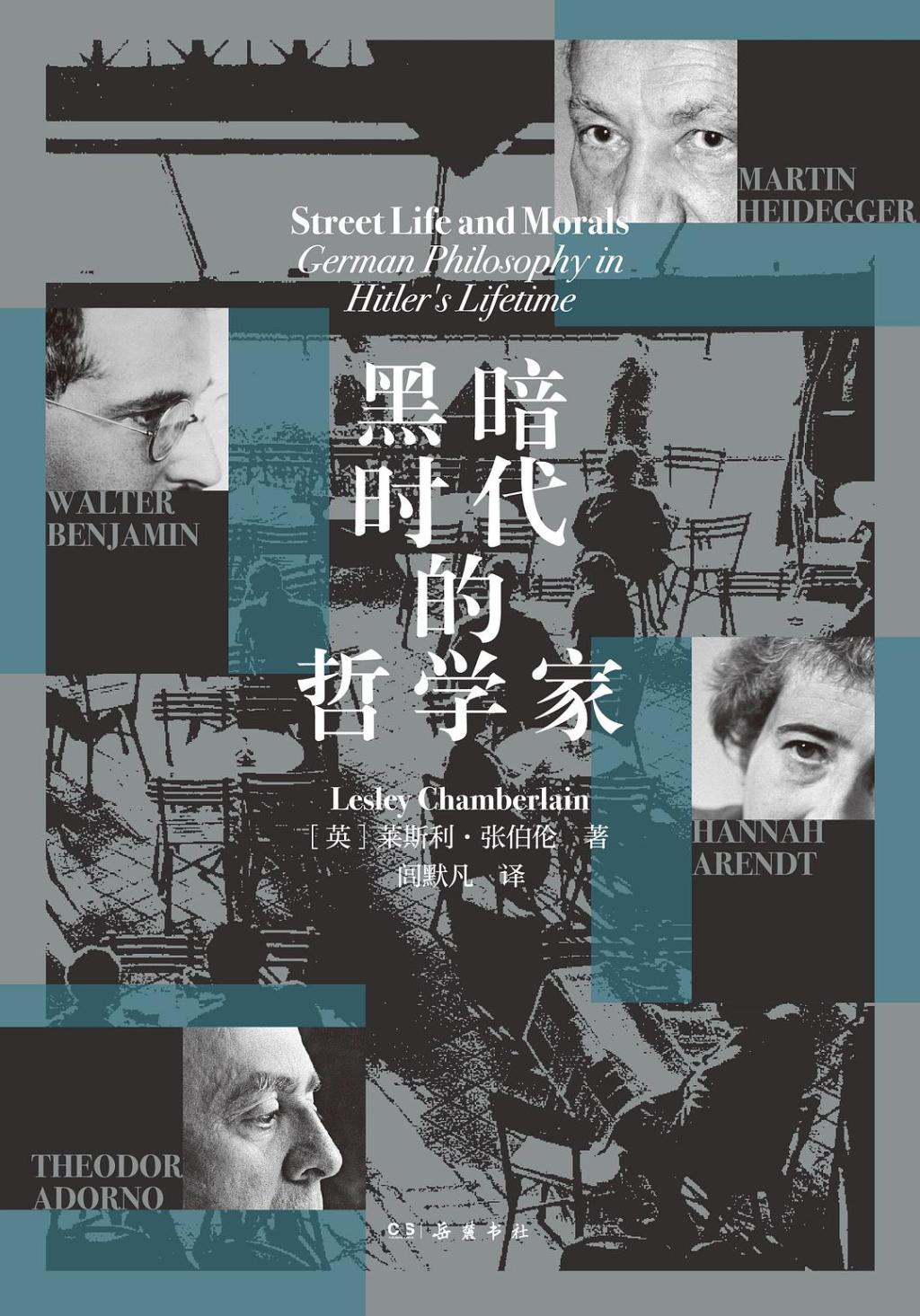

黑暗时代的哲学家,[英] 莱斯利·张伯伦,岳麓书社·浦睿文化,闾默凡译,2025年5月版,328页,78.00元

德国在19世纪末到20世纪初所经历的工业城市化变革,在当时尚未受到席卷俄罗斯和意大利的大胆的未来主义思潮的影响。不如说,此时在德国占主导的情绪,更接近于四分之三个世纪前狄更斯与罗斯金笔下的遍布烟囱和贫民窟的英国对技术所表现出的敌意。狄更斯所关注的,是大众社会中物质和精神享受的供应匮乏,以及社会正义的缺失带给人的焦虑感,而罗斯金更担心教育与品位的浅薄化,以及这一趋势对人性造成的影响。在强大的物质文明的威胁下,德国中产阶级此时体会到了某种类似的、迟来的文化焦虑。从内燃机到齐柏林硬式飞艇、火炮和坦克,德国机械文明逐渐显露出其在战争领域的可怕潜能。但“一战”的失利似乎预示着新篇章的到来。似乎已经到了重估机械对现代社会的贡献的时候了。

赫尔曼·黑塞(HermannHesse)率先发声,他将机械描绘为既暴力又愚蠢的东西。在1926年的诗作《机械的战争》中,机械装置抓起人狠狠掷向水泥墙面,以此展示自己的残暴,但它因为自身没有智力又显得愚蠢。机械只是理性计算的产物,它象征着当代意识中非人化的顶峰。正是机械使得德国人在1914—1918年间高估了自己的实力。1927年,黑塞的小说《荒原狼》中反英雄式的主人公哈里·哈勒尔在望向未来时,似乎忍不住要回顾战争的岁月。技术的力量能够在任何地方制造出噩梦般的惨剧:

车辆,其中一些是装甲汽车,在街道上追赶行人。它们把他们压下来,要么把他们摔在地上,要么压在房子的墙上压死。我立刻明白了,这是一场准备已久、期待已久的人与机器之间的战争,现在终于爆发了。四面八方都是死人和腐烂的尸体,四面八方都是破碎、扭曲、半燃烧的汽车。飞机在可怕的混乱上空盘旋,许多屋顶和窗户上伸出的步枪和机枪正在向它开火。

但在更加熟悉技术之后,对它的态度似乎也变得更加积极。哈里·哈勒尔接着说道:

在每一面墙上都是自发和华丽的标语,巨大的字母像火炬,召唤国家站在人的一边反抗机器,反抗那些身材肥胖、华衣美服、喷着香水的财阀,他们利用机器从尸体上榨干油水,并给自己换回了硕大无比、像恶鬼一样哇哇直叫的汽车。把工厂点燃吧!在贫瘠的大地上留出一些空地吧!移开废物,这样草就能重新长起来,树林、草地、石楠、溪流和沼地也能回到这个尘土和混凝土的世界。

这时新的观念开始萌发,即只要正义之师能够掌握技术,就势必掀起社会革命,甚至能拯救大地。这种新的受技术进步驱动的社会变迁图景,既激发了社会主义者,又激发了民粹主义者的乐观情绪。但还要先等哲学家为技术下一个定义。

不论从时代还是从观点来说都算是最后的新康德主义者的恩斯特·卡西尔,出生于一个十分富有的德国犹太家庭,其家族与瓦尔特·拉特瑙的家族都参与到了德国急速的工业化转型中。自俾斯麦建立联邦德国的繁荣岁月起,旁系众多的卡西尔家族先是在布雷斯劳,而后又在柏林修建房屋,建造工厂。橡胶是家族经手的重要商品。而用来印刷报纸的纸浆也属家族的经营项目。在20世纪20年代家族最为著名的产品,是一种在收听无线电时能帮助将干扰降到最小的电线。卡西尔身上并没有那种对机械的恐惧,尽管不一定是由于其家族的工业领域背景——同样实业出身的瓦尔特·拉特瑙就十分惧怕机械。但这正是因为这位最后的新康德主义者坚信,康德哲学必然能吸收并解释它遇到的一切现象。

对于卡西尔来说,哲学是包括科学和人文知识在内的一切知识的基础。既然机器也是人发明出来的,哲学当然能包含并解释机器。然而为了解决德国人性观遭遇的困难,必须创造出一种能够包含技术的、经过改造的康德理论,并用它来处理有关知识与想象的问题。卡西尔所进行的理论尝试意义非凡。在科恩试图通过科学赋予康德哲学现代性的时期,卡西尔曾在他门下学习过数学理论。卡西尔也是一位颇有知名度的文学评论家,精通作为现代德国诗歌之父的歌德的作品。由于他本人在众多领域表现出的惊人能力,他直到最后仍相信康德的普遍主义。

此时在他心中,技术不过是想象力的新的部分罢了,它与艺术想象力并列。二者的地位就如古希腊哲学中技艺(technê)与诗(poesis)的地位一样。这便是哲学在1930年的使命:

假如哲学仍然忠于自己的使命,或者说,假如它仍然想保留自身作为文化的逻辑意识的代表这一身份,它就必须像在理论知识、语言与艺术领域中那样,去探索使技术效率提升与技术演化“成为可能的那种条件”。

1930年的长文《形式与技术》,涵盖了卡西尔一生研究的大部分内容。战争时期,他将精力用来重新发掘康德哲学的价值,这一时期的代表作是《自由与形式》——至今仍是理解德国唯心主义的民族性和美学观的必读之作——以及《康德的生平与思想》。在1914年,当其他新康德主义哲学家狂热地支持德国的沙文主义政策时,卡西尔却属于反对德皇的侵略野心的另类。1919年他加入新成立的汉堡大学,成为一名讲师,1920年他又成了首席哲学教授,此时他开始了对“符号形式哲学”为期十年的研究。像胡塞尔一样,他自始至终都是启蒙运动的支持者,而在动荡的1930—1932年间,他将自己的精力转向了对启蒙运动历史的研究。在1929—1930年担任校长职务时,作为犹太人的卡西尔公开地表达对自由风气的怀念,尽管汉堡大学与魏玛共和国都诞生于自由气息浓厚的1919年,但如今二者都感受到来自政治极端势力的压力。有人会指责卡西尔对当时的政局变化视而不见,但这其实是因为他坚信,作为批判性的观察者,哲学家不应直接对社会和日常生活进行干预,这一信念与他过人的勇气并不冲突。

《形式与技术》的重要性并不在于书中对技术问题——与人际关系的问题与理性的问题一道,构成了当时最为重大的三个问题——提出的解决方案,而在于它在德国哲学历史中扮演的角色。卡西尔几乎创造出了第四种康德批判哲学。因为卡西尔认为哲学的首要特质是其道德内涵,所以它“最适合”代表“文化的逻辑意识”,而凭借这种逻辑意识,卡西尔创造出了一门针对技术领域的专业知识的批判哲学。

康德在1781—1790年间,先后将纯粹理性、道德与审美判断力作为批判的对象,而卡西尔效仿康德,认为技术不过是另一种人类用来改造世界的先验机能。“不论是在思考还是在行动中,在语言还是在有效的活动中,世界的形式都不是某种被人感知并接受的东西;不如说,人必须主动地去‘创造’它。”

海德格尔在他的《存在与时间》(1927)一书中,针对技术问题给出了一些深刻却背离康德的评论,《形式与技术》在一定程度上可以看成对海德格尔的回应。另外,在1929年的著名论战中卡西尔落败于海德格尔,通过这篇文章,卡西尔多少也能一雪前耻。但《形式与技术》中还包含了对马克思的历史唯物主义的反驳。卡西尔提出,技术自身具有“固有不变的、亟待实现的规律”。马克思主义强调阶级利益与无视人的意愿的历史规律,背离了所谓普遍人性的观念,而卡西尔坚称普遍人性确实存在,并且有关技术的先验能力就被包含在它之中。这就是技术的法则。技术是人类天然具有的能力。在掌握技术的意义上,普罗米修斯和20世纪造机器的工人并没什么两样。像先验的理性、审美判断力以及对道德法则的觉察能力一样,技术也是赋予日常体验以形式的手段。由于康德教导过人类永远有能力把握自身命运,卡西尔并不惧怕技术。这也是他最重要的贡献。用康德的眼光看待技术,就会立即赋予它人性与道德价值。

卡西尔充满自信的态度,或许能引发我们今天关于生态责任的思考。但时值两次大战之间,情势紧急,希特勒夺取政权后正准备利用德国的强大工业能力,将它转化为战争中的优势,在这一背景下,卡西尔的声音或许显得太过微弱了。“在评价技术前我们先要理解它。”“我们要理解技术的‘本质’,或者说‘它的纯粹创造性的意志与力量’。”在时代迫切寻求实践领域的指导时,卡西尔仍然遵循亚里士多德的教诲,坚持认为哲学家的使命是创造理论。

卡西尔用一种道德—诗学的眼光看待时代变迁,这种视角早于黑格尔,甚至可以直接追溯到歌德。卡西尔与西美尔共享一个混杂的知识渊源,但西美尔之后转而利用社会学作为自己的新康德主义观点的补充。卡西尔用生物学做比喻,认为人类文明发展中包含的“纯粹创造性的意志与力量”造成了文化领域生命力的增强,以及文化形式的演变。但卡西尔终究是歌德而不是达尔文的传人。他接受了歌德关于有机体复杂性的观点,认为人性——人类主体——通过赋予接触到的物质材料以形式,辩证地创造了自身的文化。我之前已经提到过,唯心主义哲学为了避免意识与客观世界间泾渭分明的界限,创造出了辩证法这一理论工具。我已经展示了西美尔对这一工具的运用。从德国文化的眼光来看,物质进步必须通过主体与客体、心灵与世界之间的本质上辩证性的相互作用来理解。它是心灵与自然之间激烈的互动,是对立面之间不断理解、不断接纳的过程。

歌德对辩证法的理解深刻地影响了卡西尔对技术的看法。根据这种看法,发展并不是线性的,因而技术不应被看成仅仅是文化的又一个新内容。不如说,它是与文化并列的某种基本潜能,随时伺机而动。技术为人与世界的互动创造了新途径。它的出现使得文明向其更高形式的演化过程变得更为复杂。

在大众文化领域极力渲染对机械的恐惧的拉特瑙,此时已经去世。但曾与他对话的卡西尔此时引用了他的话:

假如考虑一下……世界的生产状况,经济领域表现出的疯狂,都应当让我们感到恐惧。我们的商店里充满着多余的、琐屑的、有害的、令人憎恨的商品,几天之后就会被人抛到脑后的一时风尚的产物,以及各种能引人沉醉、提供刺激、令人麻木的物质……每个新的财政季度,像这样的一堆垃圾就会堆满每间商店和仓库。生产、运输和消耗它们,需要几百万人的劳动;生产它们需要消耗原材料,占用设备与厂房,还占用了大概三分之一的工业力量与劳动力。

拉特瑙显然是对的。资本主义对原材料和劳动力的无穷无尽的欲望令人害怕。但卡西尔援引莱布尼茨关于造物主的说法,一次次地反驳拉特瑙。他相信技术能把权力交到人的手中。造成的破坏是可以逆转的。最理想的世界仍然可以被创造出来。

当时的德国被夹在美国与苏联所代表的两种现代化路径之间,正迫切寻求一种新的社会—经济学模型。像卡西尔一样援引柏拉图的说法,在这时有帮助吗?其实并没有,但此时的任务是要取代马克思,重新解读歌德1797年的叙事诗《魔法师的学徒》。马克思认为这部作品描绘了资本家对局面失去控制后的乱象。但为了避免任何政治上的暗示,卡西尔选择用《高尔吉亚篇》中达那伊得斯姐妹的水罐的典故来做比较。达那伊得斯姐妹是阿尔戈斯国王达那俄斯的50个女儿,被神明惩罚要用水罐装满一个瓮,但由于瓮上有洞,水总也装不满。“现代技术以及现代经济……正是达那伊得斯姐妹的水罐。”相比之下,这个意象给人的冲击力要小得多。当时最有冲击力的,应数弗里茨·朗的电影《大都会》中工人被缠绕到大钟的指针上的画面。尽管卡西尔勇敢地反抗了当时政治领域的非理性潮流,但他拒绝看到技术进步给人类生活带来的负面影响。

卡西尔的批评者海德格尔将技术看成截然不同的东西:它既不是冲击性的图像,也不是叙事的历史中富有象征性的符号,而是西方哲学出于对抽象理性的执迷而一直试图压制却终究破土而出的另一种唯物主义的话语。对海德格尔来说,“技术”一词记录着另一种看待哲学历史的眼光,而他现在就要来讲述它。

与卡西尔一样,海德格尔精通拉丁文和希腊文。他认为,既然希腊哲学“扎根于”技术的概念,与技术融为一体,通过援引希腊哲学就能得到一种总是已经(immerschon)准备好理解技术的哲学。“总是已经”这种说法似乎与康德的先验官能概念十分类似。看来即便是海德格尔也无法完全摆脱康德的影响。但他的高明之处,在于通过这种机智、狡猾的术语挪用,将研究对象从知识的条件转向了此在——我们在世界上的生存方式——的条件。他并不喜欢辩证法,对黑格尔的理论也有自己特殊的用法。以上种种都足以表现出海德格尔异于常人的理论立场。他将自己视为一位后达尔文主义的唯物主义者,经过《存在与时间》(1927)中对此在与工具的关系的研究,他对技术也不再抱有敌意。此在可以帮助我们适应环境。但德国此时已经陷入恐惧。不论卡西尔还是海德格尔,没有哪位哲学家能平息机械带来的恐惧。

海德格尔与卡西尔辩论的两年后,也是卡西尔关于技术的长文发表一年后,奥斯瓦尔德·斯宾格勒1931年的《人与技术》一文面世,其中反映了元首的教条。毕竟像德国当时那样的技术进步,任何成功的政治领袖都会加以利用。像韦伯与弗洛伊德一类富有洞察力的晚期唯心主义者,都不愿在德国套用美国式的工业—文化模型,他们过分清高,看不上美国无知的大众,以及传送带式的大生产表现出的剥离人性的特征。但斯宾格勒对苏联模式也是又恨又怕。此时在团结技术与文化这一任务上,德国感受到来自正反两个方向的压力。

京ICP备2025104030号-2

京ICP备2025104030号-2

还没有评论,来说两句吧...